Musik in Auschwitz

Musik im Konzentrationslager Auschwitz

Inhalt

ToggleIn den Konzentrationslagern der Nazis wurde Musik missbraucht und pervertiert. Sie war Instrument der Macht, Kontrolle, Disziplinierung und Demütigung. Gefangene, die ein Instrument beherrschten oder singen konnten, durften hoffen, zu überleben.

In fast allen Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nazis gab es Gefangenenorchester und Lagerkapellen, wurden Menschen aufgefordert, zu spielen und singen. Weil es der Lagerleitung willkürlich einfiel, die Häftlinge aus einer Laune heraus zur Verhöhnung singen und tanzen zu lassen. Weil Lagerarzt Mengele gerne Opernarien hörte. Lagerführer Schwarzhuber Geburtstag feiern oder Oberaufseherin Mandl sich mit einem eigenen Frauenorchester exponieren wollte.

Da spielt Musik – wie schlimm kann es schon sein

All das ist zu erfahren, aus den Erinnerungen der Menschen, die das Lager überlebt haben. Ob sie Walzer und Marschmusik spielen oder Walzer und Marschmusik hören mussten. Immer wurde Musik gegen sie eingesetzt. Musik wurde von den Nazis benutzt, um den Häftlingen die ständige Bedrohung durch die übermächtige SS im Bewusstsein zu halten (Milan Kuna, Musik an der Grenze des Lebens, 1993).

Die Männerorchester von Auschwitz I und Auschwitz II Birkenau und das Birkenauer Frauenorchester spielten bei Appellen, zu Hinrichtungen und am Lagertor. Morgens auf dem Weg zur Zwangsarbeit, am Abend bei der Rückkehr, sonntags auf dem Lagerplatz: Musik.

Jeden Morgen und jeden Abend mußten (sic) wir am Tor stehen und spielen, wenn die Häftlinge zur Arbeit marschierten oder zurück kamen. Wir lieferten sozusagen die Begleitmusik zu dem zynischen Motto "Arbeit macht frei" (…) Für uns als Musikerinnen war es besonders schlimm, daß wir nach einigen Wochen abkommandiert wurden, um am Tor zu stehen und zu spielen, wenn neue Züge kamen. Wir wußten, daß die vielen Menschen, die aus den Waggons strömten, in den Gaskammern enden würden, und mußten ihnen bei ihrer Ankunft in Auschwitz fröhliche Musik vorspielen. Sicher haben viele von ihnen gedacht, wo Musik gemacht wird, kann es nicht so schlimm sein. (Esther Bejerano, Man nannte mich Krümel, Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik e. V., 1991)

Orchester und Kapellen wurden angefordert zu Festen, Saufgelagen und wenn sich Besuch aus Berlin ankündigte. Madame Butterfly und Beethovens Fünfte, auf Befehl. "Im Prater brühen wieder die Bäume" unter rauchenden Schornsteinen.

Vor dem Ausgangstor, rechts gegenüber dem Orchester, bereiteten die SS-Männer eine besondere Schau für die Häftlinge vor. Auf Spaten gestützt standen oder besser hingen wie die Vogelscheuchen die Leichen der auf der Flucht erschossenen Häftlinge, massakriert, mit Lehm und geronnen Blut besudelt. (…) Das Orchester spielte einen Marsch. (Wieslaw Kielar, Anus Mundi - Fünf Jahre in Auschwitz, 1994)

Nichts anderes als tägliche Zwangsarbeit fürs Überleben

Die Lagerorchester waren zynische Prestigeobjekte einer ehrgeizigen Lagerleitung, wodurch die Orchestermitglieder zwar bessere Behandlung erhielten – die Musikerinnen des Frauenorchesters wurden ganz von den Arbeiten befreit, um üben zu können. Sicher waren sie aber nur, solange sie physisch und psychisch in der Lage waren, musikalische Leistung zu erbringen. Die Frauen und Mädchen in der Birkenauer Musikbaracke schützte das musikalische Niveau, zu dem ihre Dirigentin, die berühmte Wiener Violinistin, Alma Rosé, sie täglich antrieb. Ein Musikstück, das der Mandel gefiel, sicherte ihnen die nächste Mahlzeit und die Aussicht auf einen weiteren Tag Leben. So schildern es auch der polnisch-französische Komponist Szymon Laks und der als Ghetto-Swinger bekannt gewordene Jazzmusiker Coco Schumann in ihren Erinnerungen. Laks sollte später bis zum Kriegsende ds Männerorchester Birkenau als Dirigent leiten.

Before me rose an endless row of cement pillars whose tops were bent in my direction. These pillars were connected with parallel rows of electrified barbed wires, but the wires no longer tempted me. The violin I was holding would be my protective shield. (Szymon Laks, Music of Another World, 1989/2000)

Die Bilder, die ich in jenen Tagen sah, waren nicht auszuhalten, und doch hielten wir sie aus. Wir spielten Musik dazu, ums nackte Überleben. Wir machten Musik in der Hölle. (Coco Schumann, Der Ghetto-Swinger, 1997)

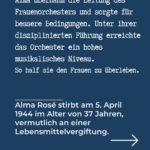

Die beiden Seiten der Musik in Auschwitz

Die eine Seite: Den Musikerinnen und Musikern bot die Mitgliedschaft in einem der Orchester oder eine besondere musikalische Fähigkeit eine kleine Chance auf bessere Lebensbedingungen. Für sich selbst und in seltenen Fällen auch für die Angehörigen – Cellistin Anita Lasker konnte als Mitglied des Frauenorchesters ihre Schwester Renate beschützen. Anita Lasker-Wallfisch (geb. 1925) ist heute die letzte noch lebende Musikerin des Frauenorchesters von Birkenau. Ihre Schwester Renate Lasker-Harpprecht zu Jahresbeginn 2021 verstorben.

Auf der anderen Seite:Musik kann den Menschen Identität und Selbstwert vermitteln. Das liegt in ihrer Natur. Aber konnte sie die Menschen, die in Auschwitz um ihr Leben bangten, wirklich mental stärken? In seinen Erinnerungen widerspricht Szymon Laks, solchen transzendentalen Zuschreibungen, wie sie Adam Kopycínski, der zur gleichen Zeit das Männerorchester des Stammlagers Auschwitz I dirigierte, später äußerte.

In der polnischen medizinischen Fachzeitschrift Przegląd Lekarski erinnert sich Kopycínski so (Ausgabe 1, 1977):

Thanks to its power an suggestiveness, music strengthened in the camp listeners what was most important - their true nature. (zitiert nach Laks, 2000: 117)

Laks schreibt dazu:

Were or were not music and songs factors in the 'mental self-defense of prisoners'. It’s difficult to make a judgement in the name of millions of people who passed through the Hitlerite camps, whether they died or came out with their lives. (2000: 116/117)

Und weiter:

In any case, I never even once met a prisoner whom music perked up and encouraged to survive. The motto of the starving was: eat, eat, eat ... (2000: 118)

Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz

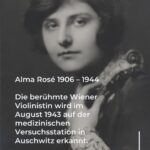

Alma Rosé

Alma Rosé blieb selbst in Auschwitz mit ganzer Seele Künstlerin. Sie hat aus der Frauenkapelle ein Orchester gemacht, auf dessen Programm Verdi und Chopin, Strauss und Tschaikowski standen. Unerbittlich instrumentierte und probte sie. Stets suchte sie neue Noten und Instrumente. Sie «dirigiert ruhevoll, als sähe sie nichts um sich her. Sie ist beherrscht, ihre graziösen Bewegungen scheinen nur der Musik hingegeben», schreibt Seweryna Szmaglewska. Alica Jakubovic, die als Lagerläuferin bei Proben zuhören konnte, versichert, dass sie nie Musik so geliebt hat wie damals, als Alma Rosé gespielt hat. Manea Svalbovä findet für ihre Freundin Rosé folgende Worte: «Sie lebte in einer anderen Welt. Ihre Liebe und ihre Enttäuschung, Leid und Freude, ihre ewige Sehnsucht und ihr Glauben, das bedeutete ihr die Musik, die hoch über der Lageratmosphäre schwebte.» – «Sie war nicht nur eine berühmte Künstlerin, sondern auch eine wunderbare Kameradin», bemerken Laks und Coudy.

(...)

Obwohl Alma Rosé in einer wesentlich weniger günstigeren Position war als ihr Kollege im Stammlager, der polnische Küchencapo Nierychlo (Anm.mpl, Vorgänger von Adam Kopycìnski), hat sie nicht so servil wie er um die Gunst der Lagerführung geworben. Im Gegenteil: Es kam vor, dass sie bei einem Konzert mitten im Stück abklopfte, weil sich SS-Aufseherinnen laut miteinander unterhielten und lachten. Als sie von Freundinnen aufmerksam gemacht wurde, dass sie deswegen bestraft werden könne, erwiderte sie lediglich: «So kann ich nicht spielen.» Die Aufseherinnen haben diese Rüge des Häftlings Rosé still zur Kenntnis genommen.

(Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, 1999: 193/194)

Musik in Auschwitz: Video und Interaktives PDF

Unten seht ihr ein Video une interaktives PDF, das ich kürzlich für ein kleines Projekt angefertigt habe.

Schaltet den Ton zum Video an. Die Musikauswahl wird euch befremden, sie lehnt sich aber an die Musik an, die in Auschwitz omnipräsent war. Überlegt für euch selbst, unter welchen Umständen könnt ihr Musik genießen? In welchen Situationen greift ihr gerne zum Instrument? Wie muss Musik beschaffen sein, um euch zu trösten und stärken? Wann aber bereitet Musik euch körperliches und seelisches Unbehagen?

Lest es euch auch das PDF durch, folgt den Links zu weiteren Inhalten. Besonders empfehlen möchte ich euch den Link zur BBC-Aufnahme von Anita Lasker-Wallfisch gleich nach ihrer Befreiung in Bergen-Belsen und die Aufnahme von Johann Sebastian Bachs Doppelviolinkonzert in d-Moll, gespielt von Alma und Arnold Rosé.

Ihr dürft das PDF gerne nutzen, euch dazu austauschen und es teilen. Über Feedback freue ich mich natürlich.

Bilder auf dieser Seite, im Video und im PDF: Österreichische Nationalbibliothek, Gedenkstätte Auschwitz, Adobe Stock, Canva, Frederick Wallace by Unsplash, William Warby by Unsplash

Das PDF steht unter CCC-Lizenz und darf gerne zu den angegebenen Bedingungen für nicht-kommerzielle Zwecke und unter Nennung meines Namens geteilt werden.

Zeitleiste Musik in Auschwitz © 2025 by Michaela Paefgen-Laß is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Zum Hintergrund

Meine Magisterarbeit im Fach Musikwissenschaft habe ich mit einer Arbeit über naotionalsozialistische Ideologien in der Oper zwischen 1933 und 1945 abgeschlossen. Im Zuge der Recherchen über die Musik in den Jahren des Naziterrors habe ich damals, Anfang der 1990er Jahre, erstmals mehr über die verordnete Musik und das befohlene Kulturleben in den NS-Lagern erfahren. Man muss wissen: Die Nazis haben ihr gesamtes Terrorregime mit einem Soundtrack aus Wagneropern, Märschen, Walzer und Kampfgesängen unterlegt. Kein Aufmarsch, keine Rede, kein Verbrechen, ohne Musik.

Direkt nach dem Magister-Abschluss an der Frankfurter Goethe-Universität fing ich an, für meine Doktorarbeit an der Frankfurter HfMDK über Musik im Konzentrationslager Auschwitz und ihre Funktionen zu forschen. Etwa zeitgleich arbeitete die Musikwissenschaftlerin Gabriele Knapp an ihrer Promotion "Das Frauenorchester in Auschwitz – Musikalische Zwangsarbeit und ihre Bewältigung". Ich erinnere mich an einen sehr freundlichen Briefverkehr und hilfreichen Austausch mit ihr.

Es war die Zeit, in der Schindler Liste in den Kinos lief und Claude Lanzmanns Dokumentarfilm Shoah aus dem Jahr 1985 auf Arte gezeigt wurde. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährte sich am 27. Januar 1995 zum 50. Mal und ich erhielt, damals in Kiel lebend, die Gelegenheit, bei verschiedenen Veranstaltungen Kontakt zu Zeitzeugen und Überlebenden von Verfolgung und Gefangenschaft aufzunehmen. Es waren die Jahre, in denen viele Überlebende erst anfingen, über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Etwa ab Mitte der 1980er Jahre hatte die Oral History auch in Deutschland an Bedeutung gewonnen. In der Gedenkstätte Bergen-Belsen sind heute Interviews von über 450 Überlebenden zu hören, die seit 1999 aufgezeichnet wurden. In Schulen sprachen Zeitzeug*innen mit jungen Menschen über Verfolgung, Gefangenschaft und Vernichtung ihrer Familien.

Ich selbst habe die Promotion gegen die Journalistenschule getauscht, mein Thema aber niemals aus den Augen verloren. Anita Lasker-Wallfisch wird in diesem Sommer 100 Jahre alt, Ruth Friedmann ist in diesem Frühjahr mit 103 Jahren verstorben. Geschichte kann sich wiederholen, die Stimmen, die uns darin erinnern können, warum das nicht geschehen darf, werden immer leiser und drohen bald ganz verstummt zu sein. Es braucht neue Formen des Erinnerns und Gedenkens, denn 80 Jahre nach Kriegsende sind Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzung und Nationalismus wieder da.

Kürzlich habe ich in mein Exposé, meine ersten Seiten und meine Recherchen geschaut. Ich war damals gerade Mitte zwanzig. Was mich antrieb, waren die psychologischen und soziologischen Aspekte der Musik in Auschwitz. Konnte Musizieren die Resilienz und den Überlebenswillen stärken, Gemeinschaften bilden und Momente des Widerstands, etwa durch traditionelle Gesänge oder das Spielen verbotener Musik, erzeugen?

Die Forschung hatte sich seit den 1980er Jahren vorwiegend der Entstehung der Kapellen, dem gespielten Repertoire sowie der in den Lagern entstandenen Musik gewidmet. Ich wollte mich mit Musik als Mittel zur psychischen Selbstverteidigung beschäftigen. Heute wissen wir dank der vielen Zeitzeugenberichte so viel mehr. Mein Ansatz erscheint mir jugendlich-naiv. Ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass dieser Forschungsansatz mich nicht sehr weit gebracht hätte.

Es gibt noch immer Forschungsbedarf. Die Musik im Lager der Sinti und Roma ist meines Wissens nach wie vor nicht aufgearbeitet. (Gerne lasse ich mich natürlich berichtigen) Was wohl auch daran liegt, dass kaum Unterlagen und Dokumente vorhanden sind. Sie sollte trotzdem nicht vergessen werden, sie gehört zum Gesamtkomplex Musik in Auschwitz.